旅行を楽しむ技術

知り合いがベトナムにいったというツイートをみて、ベトナムの街並みを想像している。僕は近隣国にはいったことがあるが、なぜかベトナムには行ってない。沢木耕太郎さんの本でベトナムを旅行する話、一号線を北上せよをよみ、また住みついてしまった友人や、長く住んでいた人から話を聞き、近い将来いくことになるだろうと思っているが、それは旅行だろうか、仕事だろうか。どちらでもいい。大昔にJALが直行便を飛ばすというので、そのキャンペーンによるラジオCMが頭に残っている。セリフはすっかり抜けてしまったけれど、そのCMのリズムと近隣国のイメージを重ね合わせて、きらきらとした世界を創造している。アオザイとかね。

旅行は技術だという人がいるけれど、まあそれは確かにある。だからといって、団体旅行では楽しめないかというとそうでもないとも思う。それはおっかなびっくり耳をふさいで何も語らず緊張して旅行するよりは、いつも仲間とバスの窓から異国を眺めるような旅行のほうがよっぽと楽しいだろう。僕はときより旅行者で若干パニック状態になっている人をみるにつけ、そう思うのである。おそらくハプニングだらけで、また言葉も通じない、日々ただすごすことに決めた旅行者だ。

先日喫茶店でとなりのカップルがやまほどのガイドブックを机に積んでよみあさっていた。パリ、ヨーロッパ旅行!豪華なんちゃら・・。僕はそれをみながら、なんだか意地悪なはなしだけどアジア旅行をすすめたくなった。あるいはリゾートにしなさい!とアドバイスしたくなった。ヨーロッパ旅行は目的がしっかりしていないと楽しめない。こちらからしかけないと何もかえってこない。誰も話しかけたりはしてくれない。インドだったら20分に一回は話しかけられるけれど。見たいのか、感じたいのかよくわからない何がしかをガイドブックからあさって程度では楽しめるものではないと思うからだ。

旅行に技術があると書いたけれど、簡単にいってしまうと楽しむ技術だと思う。具体的にいうと現地の言葉を覚える。あとはハプニングをいちいち気にしない。むしろお土産が増えたくらいに思う。あと物おじしないことや、誘いにはのる。(ガイドブックには絶対に書いてないことだけど。)話かかけられたら答えるなど。タクシーの運転手にだまされない方法、如何に安く泊まるか、同じホテルにいる旅行者と出来るだけ仲良くなるなどは上級編とししてあるけれど、これらの多くは僕は他の旅行者から学んだだことだ。とくにイスラエルの旅行者には気合いの入った人が多く彼らからは学んだことは多い。バックパッカーのマネごとをしていた学生のときにインド旅行で何日かいっしょだったイスラエル人は何カ月もアジアを滞在するつわものかつ、そうした技術マスターだった。2日間電車の中で彼らとすごす羽目になり、様々な武勇伝やストライキ中の電車の中で散々楽しんだあと、夜中についた町で本領発揮。タクシーでは隣にすわりドライバーを脅しつつ値切る。ホテルは一軒一軒たたきおこしながら、自分が考えている値段よりも高いと隣へ隣へと移動。他にもいろいろなことがあったけれど、彼と過ごした数日は、その後の旅行人生に大きな影響を与えた。それから2年後に彼とばったり、日本の町であったときには心底驚いたが、おそらく彼は今でも旅行をしているに違いないと確信している。

話がぐーんと飛んでしまったが、そんな経験といまの僕の人生の関わりは無関係ではない。旅行同様、人生もコントロールしたいと思ったがゆえに独立をしたのだと思う。さらにいうと、この職業を選んだのも、独立できるからなのかもしれないと思うことだってある。これは秘密だけれど。

どうにかなるやと楽観的になれるのは、おそらくそうした技術が下敷きになっている。海外進出といういかにもな言葉が最近僕のまわりでささやかれるけれど、それもどこか呑気にというか来る時が来たらポンと腰がうくのをまっている。バンコクの町で突然カンボジアに行くことをきめたように。内向き、外向きという議論もあるけれど、僕はどちらでも構わないと思う。ただ、旅行は楽しめる体質にはなっていたほうがいいと思う。これからどんな社会になろうとも、その変化を楽しみ、ハプニングをチャンスにするくらないのタフさ、どこの国でもいきていけるほどたくましくさを娘たちには身につけてもらいたいと思う。それらを習得するのに、旅行を楽しむ技術を身につけることが有効なんじゃないかと思う。

去年の仕事-家具、照明編

何かを書きたいと思いつつも、どうもそんな気分になれなかった。

一つは旅行のあとの反動として、いまいち感動がうすれてしまうのと、書こうと思ったときについ雑念がよぎるからだ。

ひとつの大きな原因としてなにしろ寒い。家もオフィスも。こればっかりは、春を待つしかない。だからといって仕事を怠ってはいけないし、前にもいったように頭はきりりとするからむしろいい。これはやせ我慢。。

さて、というわけで去年の家具の仕事をまとめてみた。

まずは、

Pipeknot

ミラノのサテリテで発表して、今年のプロトタイプ展ですこしディベロップ。一つは商品化が決定して、もう一つは検討中。

photo:Takumi Ota

SLYBOX

丹青社の新人教育プログラムのため作ったshelf。2年前はdrawer shelf。僕のSHELF研究。今年もやる予定。どんなshelfにするか考え中。ニューヨークのsurface magazineの今年の棚30選。wallpaperにて、次号。

photo:Yosuke Owashi

まかない棚

このシリーズの棚はずっとつくっているのだけれど、毎年ディベロップさせている。今年もなにか改良すべく、再度自分で作成。事務所の賄いとしてつくったので、これは知人のカメラマン宅へ必要とされていないサイン付にて転売。自分の組み立てないといけないところがミソ。IKEAで鍛えられているひとむき。あるいは知人でこの手のことが得意な方むき。

購入希望の方は、こちらへ。近日中にコストを見直す計画があり(思ったよりもコストがかかっているとの製造メーカーからの大クレームにより。)この値段にて購入できるのは3月いっぱいまで。

Steel Table

住宅のクライアントが事務所のテーブルが欲しいということになり製作。不思議とこのテーブルは年に1台ずつくらい売れる。別に売ってないのだけれど。

900×2400 H=730 ウレタン塗装

税込 210、000yen

photo:Daici Ano

Gravity Light #PP

フラットパックの照明や家具シリーズがたくさんあるのだけれど、この照明はそのなかでも実用的でよくできているほう。切り込みをいれただけのPPシートに照明をつけぶらさげるだけ。切り込みからの直接光で照度をとり、その他のシートはグレアカット+天井への反射そして光を拡散させる。

今年も考え続けることをやめてはいけない。

自個生産を続けていこう。

感動していること。

おそらく僕はいちいち物事に感動したり、影響をうけて声が大きくなってしまう少々面倒くさい人間だろうと思う。すでに帰国してあらたなる時差ぼけとの戦いをしているのだけど、感動したことを少し話したい。何に感動したかというと、実は「ワークショップ」そのものに感動してしまったのである。3日間、ぎっちりのスケジュールで寝るとき以外は彼ら、メーカーの人たちまたはデザイナーの仲間としかいないような生活。まるで寮生活ような(したことがないけれど。)雰囲気。いっしょに料理をしたり、絵を描いたり、馬鹿話をしたり。いい加減3日も経つと誰と気があうのか、誰とならいっしょにデザインができるのかまでわかってくる。実際ワークショップの方法やソリューションの導き方が正しかったかは甚だ疑問である。それでも仮に彼らとともに前に進むことがあるのであれば、きわめて有意義な3日間であったとは思う。ワークショップの最後に、それぞれが今回のワークショップがなんだったのかを意見をのべていた。中にはあきらかに不満を口にするひとたちもいた。それはそれでよくわかる。実際フラストレーションがたまる最後のアウトプットだったと思う。定義された問題はそう簡単に答えをだせるようなことはない。それでも共になにか同じような目標、我々がかかえるべき社会性とはなんなのかをおぼろげに見えたというのが皆の総意ではあったと思う。順番に意見を述べていくなか、一人、徹底的に否定的な意見を述べる人がいた。ものすごく危うい空気がながれたように思えた。そのとき不思議なことに僕は自分のあやつる拙い英語でなにか伝えたいと思った。この嫌な空気のままおわらせたくなかった。実際何を言うべきかは立ち上がるまで考えていなかった。ふと口に出た言葉が、僕が去年やった世界を変えるデザイン展の話だ。世界で10%の人間しかデザインを享受していないという話。デザイナーとして誰もがその状況を変えられるわけではないこと。僕らは何とラッキーなことか、その状況を変えることのできる数少ない、しかもその意思をもつ会社と仕事をすることできること。今回のワークショップの最初に人口と都市についてのレクチャーがあったが、まさに混沌とする都市生活者にデザインでなにかを解決する、あるいは文化を作り出すことのできる数少ないチャンスに立ち会っているのだということ。自分でも驚いたのだけれど、考えながらも英語で話すことができるようになっていたのは、3日間英語のシャワーを浴び続けて、英語脳がいつもより活発だったからに違いない。もちろんそれはまったくもって正しい英語であったとは思えないけれど、言葉は伝えるためにあるのであって、時には正確である必要はない。間合いや、ジェスチャーでも十分語れるものがある。とにかく、僕は内側からこみあげる何かを伝えるので必死だった。なぜなら僕はただただ感動していたから。最後に僕はここにいることが本当にうれしいし、素晴らしい皆と共に過ごすことができたことを感謝している・・というと、拍手が起こった。最初はまばらだったけれど、徐々に大きく・・・皆がこの意見には同意であるという拍手である。そのあと、何人かに僕の話についての感想をいってもらった。

メーカーの恐竜といわれている(古株?)人から力強い握手をもらったり、デザイナーから君の意見で少しほっとしたというような話をもらった。まるでジョブズのようだったよと、怪しい冗談も。

そのあと、皆で近くのレストランに行き、帰ってきてホテルでビールを飲んだ。馬鹿話や、自分の国やカルチャーについて大笑いしながら・・。ぜひ我が家、わが国に遊びにきてくれ・・と。僕の家にはゲストルームはないけれど。僕が建築だけではなく家具やデザインを続けている理由のひとつは実は・・不純でもうしわけないけれど、旅行が好きだということがある。単なる旅行ではなくて、どちらかというとそういったカルチャーエクスチェンジや、旅先でしか経験できない感動がすきなのだ。別れはホテルや、駅や、空港でそれぞれがとても感動てきだった。おそらくこの先何年も会うことがないかもしれない彼らとハグをせざる得ないこのワークショップ。笑いあり、怒りがあったこのワークショップにただただ僕は感動して、今回本当に参加してよかったと、この先に仕事になるかどうかおいといて、感動しているのである。

IFFT AKARI展

IFFT AKARI展 のお誘い。

2013/11/6-11/8

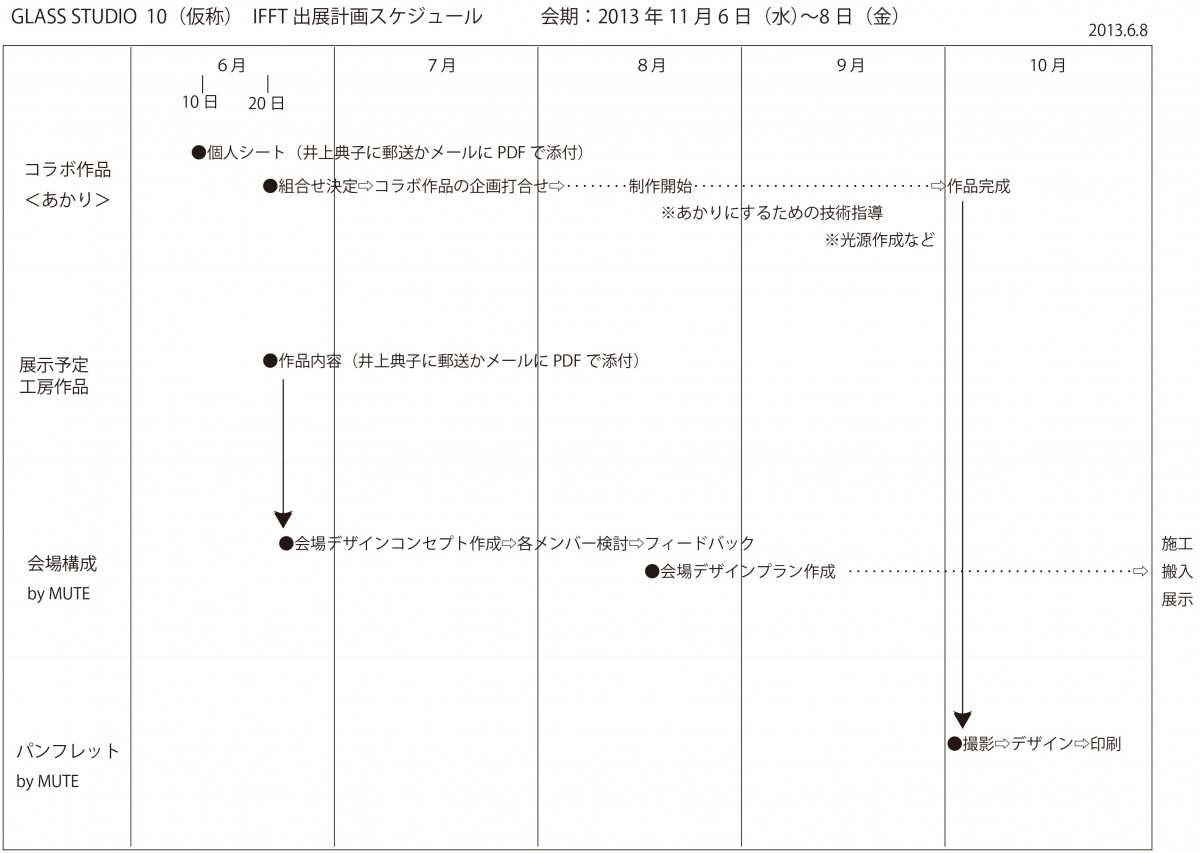

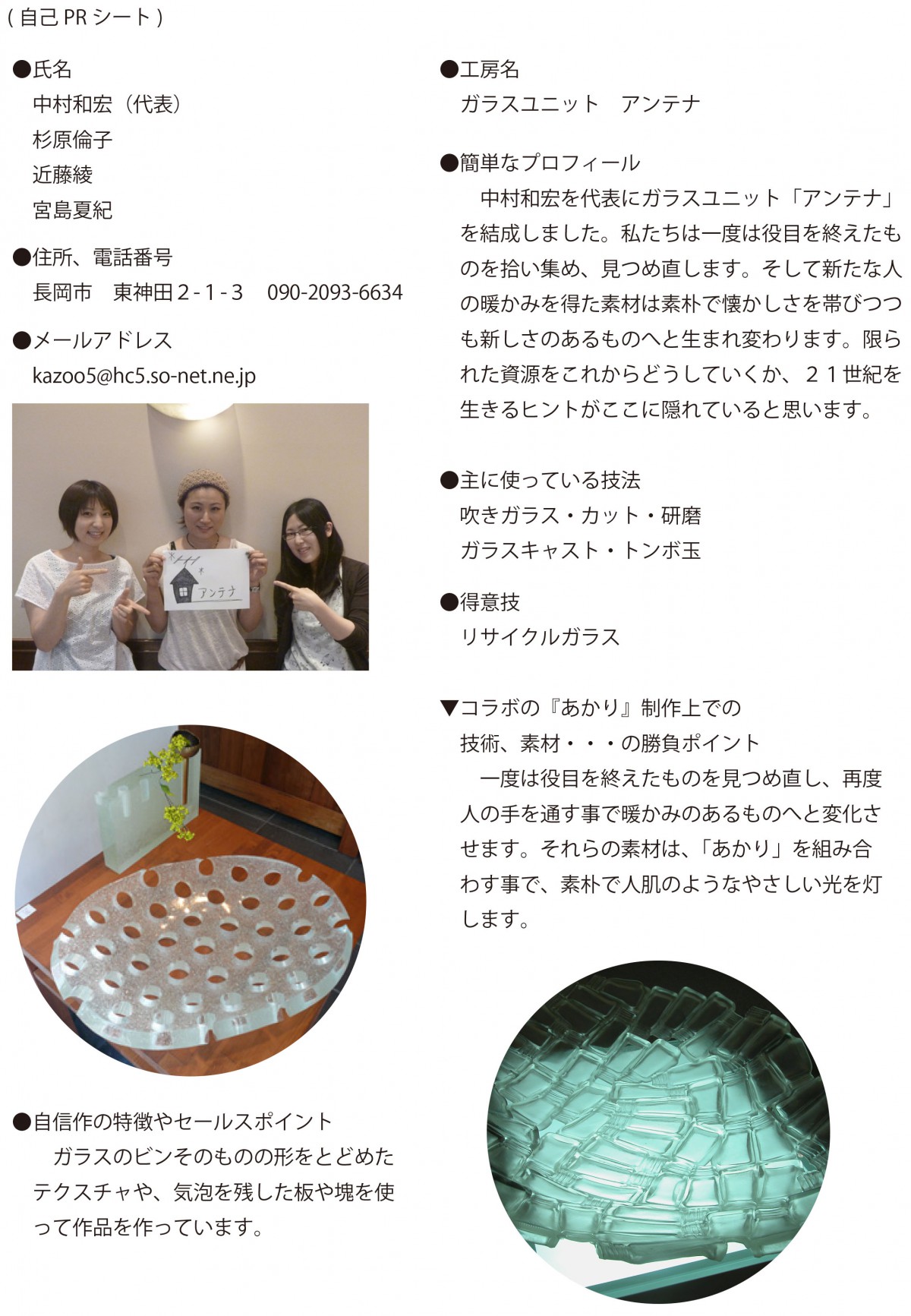

ガラスの作家さんとのお付き合いが多く、また工芸のギャラリー運営などなさりながら、展覧会のプロデュースをされている井上典子さんよりご提案があり、ガラス作家さん9人がIFFT 特別企画ゾーンCreative Resourceに参加されることになりました。そこでのディレクションをまかされている関係で、私に声がかかりまして、9人のガラス作家さんと、デザイナー、建築家との9個のAKARI展を会場内で展示することになりました。

まずなぜ、ガラス作家さんがIFFTに参加するのか?井上さんやガラス作家の井上さん、狩野さんと直接お話をいたしました。ガラスという素材をもっと建築やインテリア空間において使ってもらいたいと感じていらっしゃるようです。

それには私も同感で、鉄、コンクリート、ガラスといった近代において重要な材料であるにもかかわらず私たちはあまりにも画一的な使い方しかしてきませんでした。それはひとえにガラスをどのように扱ってよいのか知らなかった、だれとコラボレーションするべきかを知らなかったということにつきると思います。

もちろん、ガラス屋さんや、(みほやさんのような) ガラス工場とのコラボレーションもあるでしょう。こうしたことはいくつか散見されますが、ガラス作家さんとのコラボレーションはほとんど見ることがなかったといっていいでしょう。

ガラス作家さんとデザイナーのコラボレーション

それはどのようなものなのでしょうか?

私は金物屋とよくコラボレーションをしてものをつくります。木工屋さんともそうです。彼らにはスキルと知識があり、ときにはデザインにおいて重要なことを

教えてもらうこともあります。ガラス作家さんとは。。。実は私もよくわかっていません。 :)

ただ、建築空間や商業空間において必要なガラスは、必ずしもアートだけではないでしょう。仮にアートではなかったとしても空間の質をつくっていくスキル、ガラスによってそれがなされるとき、ガラス作家とコラボレーションする必要はあるような気がしますし、可能性は感じています。

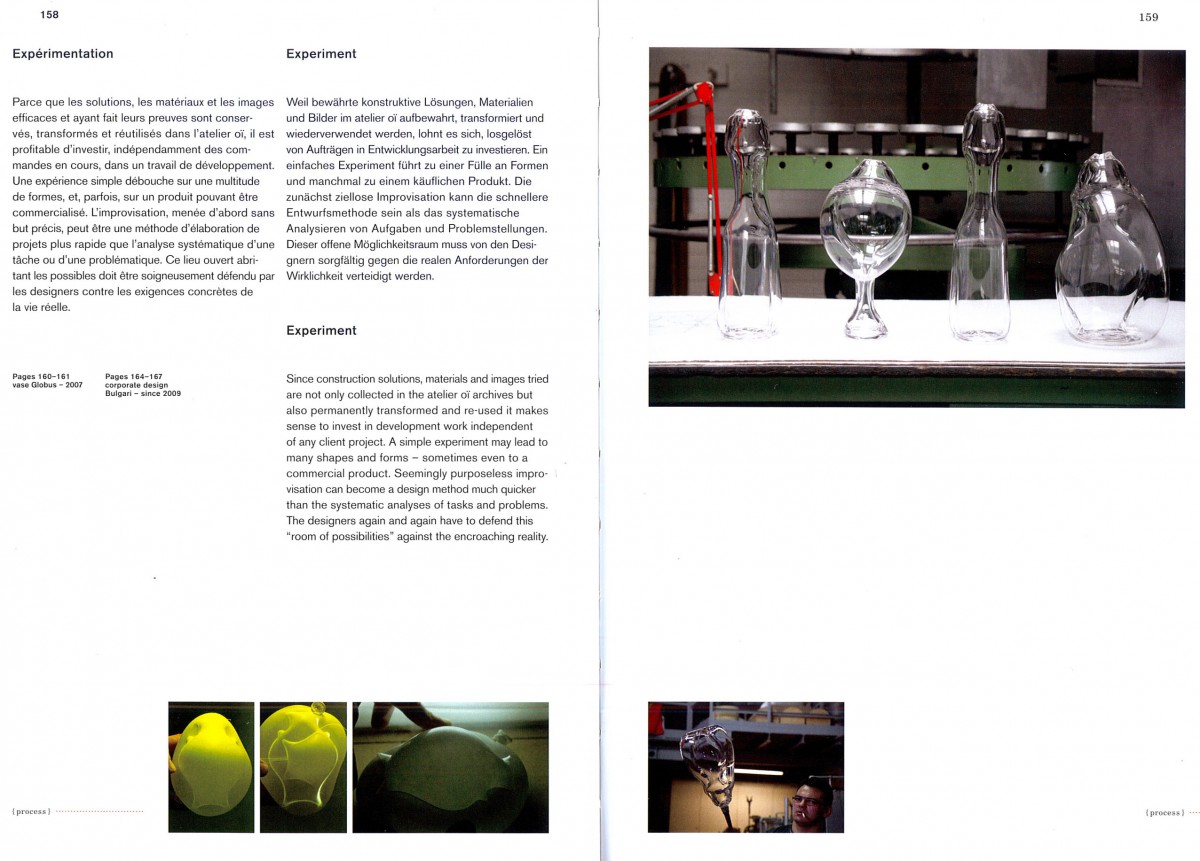

いかなるコラボレーションがあるか想像してみます。デザイナーがリードしていく場合、あるいは建築家がコンセプトだけをあたえてガラス作家につくってもらう場合もあるでしょう。つまり、ほとんど連名で名前をだすようなコラボレーション、あるいはデザイナーがデザイン、製作がガラス作家という形もあるでしょう。知人の設計事務所である アトリエオイさんはガラス作家とのコラボレーションによって、さまざまなプロダクトの実験をしていました。最終的に化粧品の香水瓶になるのですが、その過程はガラス作家との試行錯誤によるもののようです。

今回のこの展示の一番の目的は、上記のようにガラス作家とデザイナーがいかなるコラボレーションが可能かというものをみていただく展示となります。すくなくとも私は一度も経験がありませんし、どのようなものが生まれてくるか検討もつきませんので大変興味深いです。ですので、今回の展示に関してはデザイナーの方にデザインはリードしていただき作家さんのスキルや感性を引き出してもらうということになるのかなとおもいます。(すくなくとも私の理解としては)作家さんの作品も同時に展示されますので、その二つの作品から私たちは多くのことを学べ、可能性を感じるようなそんな展示会になればいいのではないかなと思っています。

そして、皆様にはぜひそのガラス作家とのコラボレーターのデザイナーとして参加していただけないかと思っています。

テーマ:

コラボレーションのテーマですが、

「AKARI 」 とさせていただきました。そして必ずしも照明でなくてもいいのかなと思っています。もちろん照明でもかまいません。もちろん。ガラスの特製を表現しうる光の透過性や、LEDによってより多くの表現がガラスとAKARIの間にはあるのではないかと思っています。

方法:

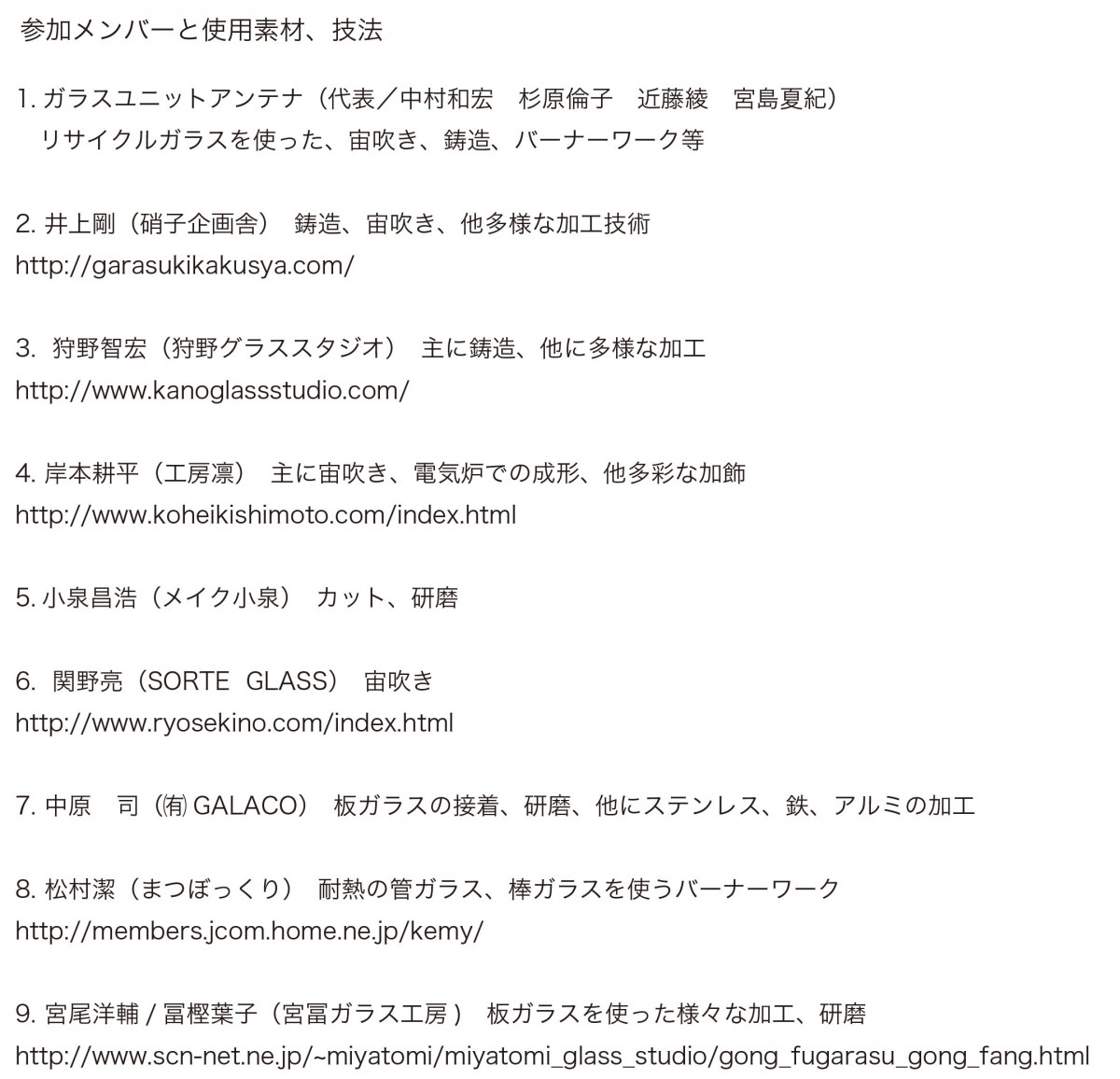

9人の作家と9人のデザイナーがチームをつくります。つまり9チームでの展示となります。つきましては下記にガラス作家さんより自己紹介、作品が掲載されておりますので、自分がコラボレーションしたいとおもわれる方を選んでいただきます。そして下記のスケジュールにそって製作にはいります。2個製作しまして、デザイナーと作家がひとつずつ保管します。展示はそのうちの一つを展示します。デザインフィーはありませんが、せいいっぱいの告知はさせていただきます。カメラマンによる写真、そしてひとつ作品が報酬となります。

展示方法:

暫定的ではありますが、展示台はおおよそ60*60CMの台の上に展示することとします。

展示デザインはMUTEさん。グラフィックもMUTEさんとなります。

以上、ご協力いただければ幸いです。

芦沢啓治

1

2